Los estudios profesionales que se cursan en la Escuela (es decir, los Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior) no acaban cuando se aprueban los distintos módulos, sino que el alumnado se debe enfrentar al reto que supone un proyecto de fin de ciclo, donde se debe demostrar todo lo aprendido en clase aplicado a un caso práctico.

Muchas veces el temor de quien realiza su proyecto no es la duda sobre sentirse capaz de llevarlo a cabo, sino la opinión que tendrá el tribunal que evalúa su trabajo, ya que se trata de proyectos que se miran con lupa en todos los aspectos de su realización: desde las faltas de ortografía, la expresión y la presentación, hasta la realización material y la perfección técnica, pasando por las influencias histórico-artísticas, la intencionalidad, la viabilidad económica, etc.

Para disipar dudas y temores del alumnado, se ofrece la posibilidad de que cada alumno o alumna defienda su proyecto ante el tribunal que lo evalúa. Sin embargo, paradójicamente, no son mayoría quienes optan por usar esta herramienta por miedo a hacerlo mal.

Aunque en los diversos módulos de Proyectos específicos de cada Ciclo Formativo se orienta al alumnado para poder realizar un trabajo coherente en todos los sentidos, nunca está de más una ayudita externa en aspectos tangenciales. Es el caso de la serie de vídeos que podéis visualizar desde aquí:

Se trata de una colección de minivídeos que, bajo licencia Creative Commons, los profesores Olga Conde y Adolfo Cobo, de la Universidad de Cantabria, han realizado para el curso abierto Presentaciones Eficaces, de libre disposición a traves de la plataforma Miríada X, de la que forman parte algunas de las más prestigiosas universidades del ámbito Iberoamericano.

El curso está estructurado en 41 vídeos de corta duración (unos 10 minutos de media), y algunos de ellos son interesantísimos para adquirir habilidades a la hora de enfrentarnos a nuestra defensa del proyecto de fin de ciclo. En algunos casos las cosas que dicen son de perogrullo, pero no está mal que a veces se nos recuerde lo obvio, porque, como seres humanos, solemos tropezar dos veces con la misma piedra.

Es recomendable que quienes tenéis que enfrentaros el próximo curso con el proyecto final echéis un vistazo a los vídeos y os preparéis una buena defensa que ponga la guinda a vuestro ciclo.

domingo, 7 de abril de 2013

viernes, 29 de marzo de 2013

Alejandro Lerroux

En la Historia de España hemos conocido personajes controvertidos y nefastos, como es el caso de Fernando VII, el Deseado. En las próximas semanas conoceremos a otro personaje de esta índole: Alejandro Lerroux.

Desde joven se hizo famoso por su carácter pendenciero, y fue juzgado y encarcelado varias veces por participar en duelos y algaradas.

Dominaba la oratoria e inflamaba a las masas con discursos demagogos y populistas, adaptando sus discursos al auditorio y sin miedo a las consecuencias. Hay muchas anécdotas al respecto, como la que dice que cuando tenía que hablar ante un auditorio obrero llevaba preparada una blusa de trabajador y se cambiaba su traje por ella antes de su actuación.

Fue fundador de Unión Republicana y fue variando su discurso y su política según iba alcanzando cotas de poder, ya que pasaría de ser un ferviente republicano anticlerical, radical y antimilitarista que participó en las manifestaciones de la Semana Trágica de 1808, a ser militante de la Conjunción Republicano-Socialista, por la que fue diputado en 1910 y obtuvo la mayoría en el Ayuntamiento de Barcelona. A partir de aquí empezó a moderar su discurso y a ser salpicado por varios casos de corrupción.

Fue partidario de participar en la 1ª Guerra Mundial de parte de los Aliados, ayudó al establecimiento de la 2ª República, donde fue ministro de Azaña en 1931, y, por fin, se apoyó en la CEDA, la confederación de derechas, para alcanzar el poder, desde donde dio marcha atrás (entre otras) a todas las reformas de carácter laicista que había defendido toda su vida, hasta que al final tuvo que abandonar el poder por varios casos de corrupción.

Entre otros episodios oscuros, está la forma en que consiguió su licenciatura en la carrera de Derecho: la consiguió en 1923 (siendo diputado) en la Universidad de La Laguna, como alumno en modalidad de matrícula libre, aprobando todas las asignaturas en un solo día.

Para comprobar su florida oratoria, es suficiente este botón de muestra:

"Jóvenes bárbaros de hoy: entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura; destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. Romped los archivos de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para purificar la infame organización social. Penetrad en sus humildes corazones y levantad legiones de proletarios, de manera que el mundo tiemble ante sus nuevos jueces. No os detengáis ante los altares ni ante las tumbas... Luchad, matad, morid."

La Rebeldía. Barcelona, 1 de Septiembre de 1906

jueves, 22 de diciembre de 2011

¿Feliz Navidad...o Feliz Solsticio de Invierno?

|

| Tríptico Portarini, de Hugo van der Goes, obra maestra del gótico flamenco, donde se aprecia una Natividad y unos donantes junto a sus santos patrones. |

Por ejemplo, se decidió algo tan transcendental como que Cristo era Dios mismo, de la misma naturaleza que el Padre.

Pero también se decidieron otras cosillas muchos siglos después de que Cristo paseara por la maltratada patria de los palestinos, como el propio cumple de Cristo, o sea, el día de su nacimiento (la Navidad).

De hecho, en ninguna parte de los cuatro Evangelios aceptados por la Iglesia Católica (los del Tetramorfos, ya sabéis), ni en los no aceptados (como en el de Santiago o el de Tomás), aparece la fecha del cumpleaños de Cristo. Ni siquiera se sabe el año exacto de su nacimiento, y se especula que Jesucristo nacería cinco o seis años antes de Cristo, ya que Dionisio el Exiguo, el monje rumano creador de la llamada Era Cristiana, se equivocó en el cálculo.

Hasta el año 350 de nuestra era no se había determinado la fecha de la Navidad, pero el papa Julio I estableció como fecha el 25 de diciembre, algo que se mantiene hoy en día. Pero la controversia no acaba ahí, ya que en los países ortodoxos del Este de Europa lo común era celebrar la Navidad (o sea, el nacimiento de Cristo) el día 7 de enero, coincidiendo con la Epifanía (o sea, el día de los Reyes Magos), porque tienen en cuenta el calendario Juliano, que tiene un desfase de unos diez días respecto al gregoriano.

¿Y por qué el bueno de Julio I querría cambiar el cumple de Cristo? Pues por razones de oportunismo. Desde fechas inmemoriales se venía celebrando el Solsticio de Invierno, es decir, el momento del año en que los días se empiezan a alargar con respecto a la noche, o sea, el triunfo del Sol.

Los romanos, precisamente, celebraban esa fiesta después de una semana de juerga (las Saturnalia, una especie de mezcla entre carnaval, desenfreno sexual y botellón). Es fácil entender cómo una fiesta en la que la gente cometía todo tipo de excesos contra la moral asumida por los cristianos no fuera del agrado de éstos, pero también es fácil entender que una fiesta así es muy difícil de erradicar. Además, el culto a Mitra, que estaba muy difundido entre el ejército romano, celebraba también su día grande en esa fecha.

Así que pensaron: si no puedes con ellos, únete a ellos. Declararon que el día del Sol Invictus era el día del nacimiento de Cristo, el auténtico Sol Invicto, de modo que poco a poco la gente fuera asociando la fecha al cristianismo.

¡Y vaya si lo consiguieron!

lunes, 28 de noviembre de 2011

Un retrato diabólico

|

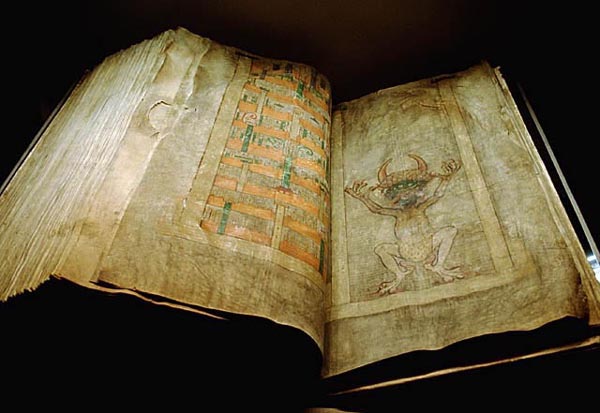

| Retrato de Satanás, según aparece en el Codex Gigas. |

Por eso resulta curioso encontrar un retrato del propio Satanás.

En efecto, en el llamado Codex Gigas se conserva el que se considera el más antiguo retrato del Maligno, que se muestra en el encabezamiento de este artículo.

Sin embargo, ésta es sólo una de las muchas rarezas del Codex Gigas, que es peculiar en todos los sentidos. Por ejemplo, pesa casi 75 kilos, mide más de 90 por 50 cm (cerrado) y tiene más de 600 páginas de pergamino confeccionado con vitela o quizás con piel de burro (para confeccionar páginas tan grandes). Pero lo más curioso es la mezcolanza: incluye la Biblia completa (aunque no todas las partes de ella pertenecen a la versión aceptada por la Iglesia Católica, la Vulgata de san Jerónimo), dos libros del historiador judeorromano Flavio Josefo, encantamientos mágicos, una crónica de los principales reyes de Bohemia (actualmente en la República Checa), la Chronica Boemorum, y un batiburrillo de curiosidades varias: un calendario, necrológicas (listas de personas fallecidas), hierbas medicinales, etc., etc.

Además, a esta enigmática mezcolanza sin parangón, se le añaden las fantásticas leyendas sobre su origen: según la tradición, fue compuesto por un monje checo del siglo XIII, a quien, para expiar un grave pecado, le fue concedido el perdón a cambio de que acabara el libro en una sola noche. El monje, como no podía ser de otra manera, pidió ayuda al Demonio, y Belcebú accedió a cambio de que apareciera su retrato, en uno de los ejercicios de narcisismo más antiguos que se conocen.

No es de extrañar, por tanto, la fascinación que este libro ha despertado a lo largo de la Historia, ya que se creía que su posesión proporcionaba a su dueño un inmenso poder. De hecho, el Codex Gigas fue robado en muchas ocasiones, comprado por cifras más espeluznantes que la propia leyenda, y atesorado en secreto por reyes y emperadores.

|

| Letra capitular al inicio del Libro de la Sabiduría de Salomón |

|

| El Codex Gigas abierto por la página que incluye el retrato del Maligno. |

Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, y está considerado como uno de los más importantes tesoros nacionales del estado sueco.

sábado, 26 de noviembre de 2011

Felipe II y la Leyenda Negra

|

| Retrato de Felipe II, pintado por Sofonisba Anguissola, erróneamente atribuido a su maestro, Alonso Sánchez Coello |

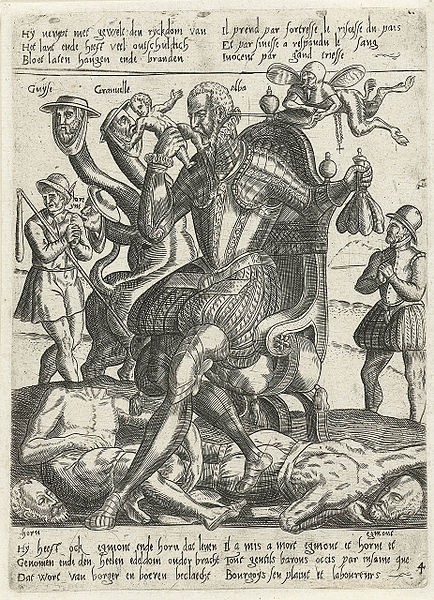

Este odio fue fomentado como arma política tanto por los luteranos y los calvinistas como por los rebeldes holandeses o los reyes de los países enemigos de España, conformando lo que se conoce como Leyenda Negra, entendida como tal la propagada antiespañola que presentaba a Felipe II como un monstruo sediento de sangre y un fanático católico dispuesto a exterminar a todo aquel que se opusiera a sus deseos y a los de la Santa Iglesia.

La Leyenda Negra arraigó sobre todo en Holanda, donde los independentistas denigraron tanto la figura del Gobernador de Flandes, el Duque de Alba, que aún hoy se asusta a los niños holandeses, no con el coco, sino con el propio Duque.

|

| Grabado holandés anónimo de finales del siglo XVI, donde se representa al Gobernador de Flandes, el Duque de Alba, como un tirano sediento de sangre, incluso devorando niños. |

|

| Retrato del príncipe Carlos de Austria y Portugal, pintado por Alonso Sánchez Coello . |

Y dicen que quien teme, algo debe.

Etiquetas:

Alonso Sánchez Coello,

Austrias,

Catolicismo,

Concilio de Trento,

Felipe II,

Historia de España,

Monarquía Hispánica,

Renacimiento,

Sofonisba Anguissola

martes, 8 de noviembre de 2011

Aitor Saraiba y los Smiths

El viernes pasado tuvimos la suerte de asistir en nuestra Escuela de Arte Talavera a una charla ofrecida por el artista talaverano Aitor Saraiba, titulada "10 años pintando la mona".

La conferencia fue de todo menos aburrida, ya que Aitor estudió en la casa y, más que conferencia de un reputado artista (que lo es), parecía más una reunión informal.

Además de disfrutar con uina retrospectiva de su obra, nos adelantó en exclusiva unas cuantas pistas de su próximo trabajo, que se centrará en una figura mítica, el cantante y fundador de The Smiths, Morrissey, pasado por el filtro de sus fans mexicanos de California. Aitor nos explicó que en la comunidad mexicana de los Estados Unidos, Morrissey es uno de los ídolos más venerados, todo ello a pesar de que ni la ideología, ni la forma de entender la política, la moral o la religión de los mexicanos coincida ni por asomo con la visión de Morrissey, una personalidad explosiva y sin pelos en la lengua, acusado muchas veces de radicalismo.

Además de animarnos a escuchar buena música (qué decir de un fan de Metallica), Aitor se nos fue abriendo en canal y demostró a l@s chic@s de la Escuela que para llegar a ser un gran artista no es necesario acometer ideas faraónicas ni proyectos megalómanos, sino sencillamente creernos nosotros mismos nuestro trabajo y poner las entrañas encima de la mesa.

Todo un privilegio, y todo un placer.

La conferencia fue de todo menos aburrida, ya que Aitor estudió en la casa y, más que conferencia de un reputado artista (que lo es), parecía más una reunión informal.

Además de disfrutar con uina retrospectiva de su obra, nos adelantó en exclusiva unas cuantas pistas de su próximo trabajo, que se centrará en una figura mítica, el cantante y fundador de The Smiths, Morrissey, pasado por el filtro de sus fans mexicanos de California. Aitor nos explicó que en la comunidad mexicana de los Estados Unidos, Morrissey es uno de los ídolos más venerados, todo ello a pesar de que ni la ideología, ni la forma de entender la política, la moral o la religión de los mexicanos coincida ni por asomo con la visión de Morrissey, una personalidad explosiva y sin pelos en la lengua, acusado muchas veces de radicalismo.

Además de animarnos a escuchar buena música (qué decir de un fan de Metallica), Aitor se nos fue abriendo en canal y demostró a l@s chic@s de la Escuela que para llegar a ser un gran artista no es necesario acometer ideas faraónicas ni proyectos megalómanos, sino sencillamente creernos nosotros mismos nuestro trabajo y poner las entrañas encima de la mesa.

Todo un privilegio, y todo un placer.

sábado, 15 de octubre de 2011

Talavera- Toledo: rivalidad histórica

La historia de la relación entre Talavera de la Reina y Toledo ha sido siempre de amor y desamor.

Por una parte, los toledanos siempre han sentido cierto orgullo por tener una ciudad tan grande en el territorio provincial, pero a la vez envidia, porque hasta hace pocas fechas la población talaverana era mucho mayor.

Por otra parte, en Talavera siempre se ha mirado por encima del hombro a Toledo, cuyo único mérito es, según ésta, situarse en el centro de la provincia.

Pero, siendo objetivos, la verdad es que Talavera y Toledo siempre se han dado la espalda, sólo unidas por el Tajo y por la pertenencia a la misma provincia.

Desde época prehistórica, los talaveranos pertenecen al ámbito del pueblo de los Vetones (los celtas de los verracos de Ávila o de Castillo de Bayuela), mientras que Toledo pertenecía al área de los Carpetanos, que aunque celtas también, tenían más influencia ibera y menos preferencia por la ganadería. De hecho, el adjetivo carpetovetónico hace referencia a la mezcla de caracteres que definen la España profunda, lo carca.

El suelo y el terreno incluso son distintos, y hasta paradójicos, porque aunque Toledo está enclavado en un territorio calizo, se alza sobre un promontorio granítico; por su parte, Talavera, rodeada de granito y montes por todas partes, se sitúa sobre la vega del Tajo, en terreno llano.

Por eso no resulta extraña la rivalidad deportiva entre unos y otros, que no es más que la expresión de unas diferencias que, pese a todo, son minúsculas en comparación con lo que nos une: porque, lejos de ahondar en las peculiaridades, hace ya tiempo que los rencores ancestrales se limitan a los escasos grupos ultras de los respectivos equipos, que suplen con violencia su falta de materia gris.

Como curiosidad, hay que destacar que la rivalidad de los colores verde y azul de los equipos toledano y talaverano se remonta al Imperio Romano: el circo (que, recordemos, no es donde luchaban los gladiadores sino donde corrían los caballos, las bigas y las cuadrigas) levantaba tales pasiones que las familias, como hoy día, eran de un color o de otro hasta el punto de querer ser enterrados o incinerados con los colores de su equipo. En el Imperio Bizantino las carreras de carros dieron lugar a rivalidades que se convirtieron en auténticas rebeliones, como la de Niká, resueltas de forma muy sangrienta.

En fin, que hemos cambiado bien poco en estos dos mil años.

Os recomiendo la lectura de Tierra en los calcetines: en busca del Toledo perdido, un librito muy ameno que habla sobre la arqueología de Toledo, escrito en un tono informal y divulgativo, pero con rigor, por el arqueólogo puenteño Bienvenido Maquedano, en el cuál uno de los capítulos habla, precisamente, de esta rivalidad atávica entre Talavera de la Reina y Toledo.

miércoles, 27 de abril de 2011

Las grullas de Sadako Sasaki

Alba Escalante, de 2ºC, nos ha enviado este artículo para compartir con toda la comunidad educativa de la Escuela. Espero que os guste.

Dado que este año por fin podremos ver algo de la Segunda Guerra Mundial, me gustaría hacer un aporte respecto a un poema que se convirtió en todo un símbolo ruso.

Antes que nada, he de explicar la figura de Sadako Sasaki, una gran influencia en el daguestaní Rasul Gamzatov (poeta en cuestión y punto central de esta información).

Sadako Sasaki era una niña japonesa que estuvo a una milla dela zona 0 de la explosión en Hiroshima, con apenas 2 añitos; nueve años después empezó a mostrar enfermedades a causa de esa radiactividad (como bultos en el cuello y detrás de las orejas, manchas púrpuras en las piernas, leucemia), y con la edad de 12 años fue ingresada en el hospital. Sadako tenía la ilusión de conseguir hacer 1000 grullas (o cigüeñas) de origami (papiroflexia) antes de fallecer (dado que según una leyenda de la cultura japonesa dice que si consigues doblar 1000 grullas, se te concede un deseo). Hacía grullas con todo tipo de papeles, ya fuesen envoltorios de regalo, de medicamentos, papel usado o nuevo. Falleció ocho meses después, algunos dicen que acabó por hacerlas todas, otros que murió habiendo hecho 622 grullas y sus compañeros del colegio la ayudaron acabando de hacer las mil grullas.

Rasul al ver el monumento de Sadako Sasaki y el Parque en Memoria de la Paz de Hiroshima se impresionó muchísimo, a pesar de que llevaba desde hace algunos meses pensando en las grullas de Sadako, por lo que decidió escribir un poema, escrito originalmente en ávaro (una lengua del norte del Cáucaso) y que se hizo famoso gracias a la traducción rusa de otro poeta llamado Naum Grebnyov

Esta traducción se publicó en una revista, llamando la atención de un cantante y actor ruso Mark Bernes (también llamado el Frank Sinatra Ruso), el cual pidió al compositor ruso Yan Frenkel que compusiese la música. Cuando este la tuvo lista, Bernes se echó a llorar al escucharla porque se sentía muy identificado con ella (especialmente con el tercer párrafo, dado que estaba enfermo de cáncer).

Mark Bernes estrenó esta canción en 1969, una semana antes de morir.

Tanta importancia ha tenido esta canción que se canta en los homenajes a las personas caídas pertenecientes a la ex-Unión Soviética por la Segunda Guerra Mundial:

Cabe destacar, que murió el 14% de la población soviética total (26'2 millones de personas que habitaban en la URSS).

Para haceros una idea, en la Alemania Nazi murieron el 10'5%, en China el 2'9%, en Japón un 3'8%, en Francia un 1'4%, Italia 1%, en Reino Unido 0'9% y en EE.UU un 0'3%.

Otros de los países que superaron el 10% de muertes fueron: Polonia con 16'7%, la República de Nauru con un 14'7%, Lituania con un 13'7%, Letonia con un 11'4% y Timor Portugués (actual Timor Oriental) con un 11%.

De los 26'2 millones Rusia sólo perdió a 14 de esos millones, por lo que más que un himno ruso, se considera un himno soviético.

A continuación dejo algunos vídeos y la traducción de la canción, la cual se conoce como Zhuravli/las grullas blancas/las grullas están volando

(este enlace, hace homenaje a las mujeres que sirvieron en combate en la Segunda Guerra Mundial ; interpretada por el barítono Dmitri Khvorostovsky junto con la Orquesta de Cámara de Moscú)

(este enlace hace referencia al significado de la canción, a los caídos en la Segunda Guerra Mundial; cantada por Mark Bernes (en mi opinión le da un toque más bonito que Dmitri Khvorostovsky)

(este enlace es una interpretación por el grupo femenino Serebro, el cual quedó en tercer puesto representando a Rusia en el Festival de Eurovisión 2007)

Traducción:

A veces se puede ver a los soldados

que no volvieron de los sangrientos campos de batalla

cuando no fueron enterrados bajo tierra

se convirtieron en grullas blancas...

Esto ha pasado desde hace mucho tiempo,

ellos han volado, y llamado,

tal vez por eso nos ponemos tristes y silenciosos

que no volvieron de los sangrientos campos de batalla

cuando no fueron enterrados bajo tierra

se convirtieron en grullas blancas...

Esto ha pasado desde hace mucho tiempo,

ellos han volado, y llamado,

tal vez por eso nos ponemos tristes y silenciosos

tan a menudo mirando el cielo

Ellos vuelan y vuelan arriba en el cielo,

ellos vuelan desde la mañana al anochecer,

en su formación hay un espacio,

tal vez ese espacio es mio.

El día para que yo vuele vendrá,

para volar con estas grullas volando en el mismo cielo azul.

Llamar desde el cielo, en el lenguaje de los pájaros

el nombre de los seres amados que deje en la tierra.

Ellos vuelan y vuelan arriba en el cielo,

ellos vuelan desde la mañana al anochecer,

en su formación hay un espacio,

tal vez ese espacio es mio.

El día para que yo vuele vendrá,

para volar con estas grullas volando en el mismo cielo azul.

Llamar desde el cielo, en el lenguaje de los pájaros

el nombre de los seres amados que deje en la tierra.

--------------------------

Siempre sacas a relucir la importancia de desde que parte del cristal se ven las cosas, así que me parecía cuanto menos curioso compartir esta con los demás.

sábado, 16 de abril de 2011

La conquista de la Democracia: Clara Campoamor y el voto de las mujeres

Aviso: este artículo tiene una importante errata. La primera persona de cada grupo que la descubra tendrá un 10 que se sumará al casillero de las actividades voluntarias. A por ello, que es gratis.

A la mujer no se le permitía hacer nada sin el permiso del padre o del marido: no podía abrir cuentas bancarias, gestionar negocios, o, ni siquiera, asistir a clases a la Universidad. El papel de la mujer se reducía al de buena esposa y madre, encargada de las labores del hogar mientras que el hombre se encargaba de la vida social.

Sin embargo, ya desde el siglo XIX un puñado de jóvenes arrojadas habían sido capaces de alcanzar estudios universitarios. Uno de los primeros casos fue Concepción Arenal, que tuvo que llegar al extremo de tener que disfrazarse de hombre para poder asistir a clase.

Cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó la IIª República en España, la situación de la mujer era aún de clara discriminación. La política seguía siendo cosa de hombres y sólo algunas mujeres como la anarquista Lucía Sánchez Saornil, la marxista Margarita Nelken, o las republicanas Victoria Kent o Clara Campoamor llegaron a hacerse un hueco en este mundo de hombres.

A pesar de que los partidos de izquierdas ejercieron una notable influencia a la hora de redactar la constitución de la República Española de 1931, introduciendo leyes progresistas como el derecho al divorcio o a que las mujeres pudieran ser elegidas diputadas, no recogió aún el derecho al voto por parte de las mujeres, a pesar de que importantes líderes políticos, como el socialista Indalecio Prieto, lo defendieron con ahinco.

Precisamente uno de los momentos estelares de la historia del sufragismo fue el debate del artículo 36 de la constitución que aprobaba el voto femenino.

En este debate se enfrentaron Clara Campoamor, que defendía la igualdad entre hombres y mujeres sin restricciones, y Victoria Kent, que pensaba como Clara, pero que creía que el voto femenino sería mediatizado por el clero y al final supondría una trampa para la República.

Tras apasionadas intervenciones, con argumentos de todo tipo a favor y en contra, se eliminó la última traba legal para la igualdad entre hombres y mujeres.

Por primera vez en España, las mujeres entraban por la puerta grande de la Historia de mano de la República.

Como predijo Victoria Kent, en las elecciones de 1933 la derecha ganó gracias, precisamente, al voto de las mujeres. Sin embargo, gracias a Clara Campoamor y a su verbo incendiario, prevaleció la razón por encima de los intereses partidistas. Finalizamos esta entrada con una de las citas más famosas de Clara Campoamor, pronunciada en el transcurso del famoso debate (recogida de "El voto femenino y yo". Editorial Horas. Madrid, 2006, p. 107):

"Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un sexo solo: alumbrar; las demás las hacemos todos en común, y no podéis venir aquí vosotros a legislar , a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras".

viernes, 1 de abril de 2011

La balsa de La Medusa

Hace unos años publiqué este artículo en una revista de mi pueblo. Hoy, en clase, viendo la pintura romántica francesa, me he acordado de él y por eso lo comparto con vosotr@s. Además, nos viene al pelo, por lo que está pasando en la isla italiana de Lampedusa. A veces me avergüenzo de ser europeo...

LA BALSA DE LA MEDUSA

De entre las muchas obras cumbre del arte que se pueden admirar en el parisino Museo del Louvre destaca una de 1819 del pintor romántico Théodore Géricault titulada La balsa de La Medusa.

Esta enorme pintura, tanto por sus dimensiones (mide siete por cinco metros) como por su calidad pictórica, está basada en una truculenta historia que agitó la conciencia de la sociedad francesa de la época.

En 1816, tras la derrota de Napoleón y la restauración de los Borbones en el trono francés, una fragata, La Medusa, naufragó a unos 150 kilómetros de la costa del Senegal (en aquella época territorio galo). Como el total de los 400 navegantes no cabía en los botes salvavidas, el capitán decidió que éstos fueran ocupados según el rango de la tripulación, dando preferencia a oficiales y aristócratas. El resto, unas 150 personas entre marineros, sirvientes y soldados rasos, fue trasladado a una balsa construida con madera de la fragata que sería remolcada por los botes. Sin embargo, al poco tiempo, los aristócratas comprobaron que remolcar la balsa les entorpecía la marcha, así que decidieron cortar las amarras y abandonar la balsa a su suerte.

Los botes alcanzaron la costa sin dificultades, pero la balsa de La Medusa quedó a la deriva; sin víveres, sin remos, sin agua potable, pronto el hambre, la sed, la insolación y la enfermedad se enseñorearon de tan precaria embarcación durante 52 días, al cabo de los cuales sólo 15 tripulantes fueron rescatados con vida, de los que 5 murieron al poco tiempo. Los diez supervivientes difundieron por toda Francia los terribles hechos, relatando tanto el infame acto de los aristócratas de La Medusa como la serie de calamidades que ocurrieron a bordo de la balsa, donde se llegó al asesinato, la enajenación mental, el suicidio e incluso al canibalismo.

El conocimiento de tales noticias causó gran ira y revuelo en la población francesa, que vio en aquellos hechos la personalización de lo repugnante de quienes desprecian hasta el extremo la vida de aquellos a quienes consideran inferiores. El cuadro de Géricault provocó tal vergüenza entre la nobleza que un grupo de ellos intentó comprar el lienzo para destruirlo, aunque la famosa obra se salvó, paradójicamente, al ser adquirida por el propio rey para la colección real.

Aún hoy, casi 200 años después de aquellos hechos, nos sentimos conmovidos por esa historia. Sin embargo, por ironías del destino, en los últimos años no una sino cientos de balsas de La Medusa se dirigen desde el Senegal a las costas españolas cargadas de seres humanos desesperados, desfallecidos, en condiciones infrahumanas, muchos de ellos encontrando la más indigna de las muertes. Sin embargo, muy al contrario que los franceses de hace dos siglos, escuchamos cada día en el Telediario esas noticias sin inmutarnos, sin conmovernos, como si no se tratara de seres humanos.

Puede que no nos queramos parar a reflexionar que nosotros, los españoles del siglo XXI, quizás somos como aquellos aristócratas que, para salvar sus vidas, arrojaron a la muerte a decenas de personas que suponían un lastre para su marcha. De la misma manera, nosotros nos negamos a acoger a las personas que arriban a nuestras costas porque pensamos que supondrán un lastre para nuestra economía. No hace falta más que escuchar cualquier conversación en el bar, en la consulta del dentista o en el despacho del pan: la gente no piensa en estos seres desesperados como en seres humanos con tanta dignidad como nosotros mismos, sino que se queja de que ocuparán puestos de trabajo, acudirán al médico o supondrán un gasto para los servicios sociales. Ni siquiera nos paramos a pensar que quizás dichos emigrantes en realidad no nos vienen a robar nada, que vienen a ocupar los peores puestos de trabajo, que contribuyen al sostenimiento del sistema de pensiones o que dinamizarán nuestra economía gracias a su consumo, alquileres, compra de bienes, etc.

Lo que queremos es que nuestra riqueza, nuestro nivel de vida, no baje ni siquiera una milésima por culpa de estos negros y moros a quienes consideramos inferiores. Como los aristócratas de La Medusa, preferimos cortar las amarras de la balsa que tememos que lastre nuestro futuro. Y con este acto, abandonamos a miles de seres humanos a la desesperación y la muerte.

Etiquetas:

Arte contemporáneo,

explotación,

flujos migratorios,

Historia Contemporánea,

Historia del Arte,

Historia social,

Napoleón,

Pintura,

Racismo,

Romanticismo

Suscribirse a:

Entradas (Atom)